2月3日(火)、幼稚園に鬼がやってきました。子どもたちは、驚きながら「おにはそと~!!ふくはうち~!!」と豆を投げました。怖くてちょっぴり涙が出た園児もいましたが、優しい鬼さんだと分かり、鬼さんと握手したり抱っこしてもらったりと楽しく過ごせました。また、自分の中にいる「怒りんぼ鬼」や「泣き虫鬼」「好き嫌い鬼」など豆まきをしながらやっつけました。

【運動委員会】ぞうきん掛けリレー

1月28日(水)、29日(木)の中間休み、昼休みを利用して、運動委員会が希望制による縦割り班対抗「ぞうきん掛けリレー」を企画しました。縦割り班の中で希望した児童または選抜された児童代表4人が「ぞうきんバトン」をつなぎました。寒い中ですが、はだしでパフォーマンスをアップさせる児童もいました。抜きつ抜かれつのデッドヒートの末、8班が初代?チャンピオンとなりました。代表選手はもとより、主体的に動く運動委員会の姿、児童や応援に駆け付ける仲間の姿など、素晴らしい城南っ子の姿がありました。新たな伝統となるでしょうか!?

【5・6年生】スマホ・ネット安全教室

1月27日(火)に5・6年生は、NTTドコモと法務局が提供する「スマホ・ネット安全教室」を行いました。 前半はNTTドコモの方がオンラインで講義をしてくださいました。次の2点について具体例を示していただきながら学習することができました。 ①情報技術の上手な活用とリスクを考えること

②スマホやネットにどのくらいリスクがあるのか考え、上手に使うスキル(方法)を身につけること

後半は、法務局から派遣された人権擁護委員の方のお話がありました。実際にネットで詐欺被害にあわれた方のお話や「困ったことがあったら、身近な大人や友だちに相談してください。」というお話がありました。とても大切なことを学ぶことができました。

雪景色

1月22日(木)は、未明からの雪で城南は雪景色です。四季山も校舎も雪化粧をしています。警報級の寒波ということで降雪を覚悟していたのですが、数センチメートルの積雪でした。雪が解ける前に…と子どもたちは、担任等とともに運動場で元気に雪遊びをしています。冷え込みによる体調管理と安全に注意したいと思います。登下校の見守り等をよろしくお願いいたします。

【5年生】校外学習 大阪城 読売新聞社 カップヌードルミュージアム

5年生は、1月21日に校外学習で大阪方面に行きました。

大阪城では、天守閣の一番上まで上って大阪の景色を見ることができました。

読売新聞社では、新聞がどのように作られているのか見学できました。

カップヌードルミュージアムでは、世界に一つだけの自分だけのカップヌードルを作ることができました。

たくさんの学びができた一日でした。

【全校生】人権朝会

1月19日(月)に、人権朝会を行いました。今回は担当職員が絵本「おへそのあな」の読み聞かせを行い、子どもたちが自分自身を振り返りました。絵本では、おなかの中にいる赤ちゃんが、おへその穴から、生まれるのを心待ちにしている家族の様子を見ています。また、食べ物のにおいや音も感じています。そのことから城南っ子たちは、自分と重ね合わせ、大切に思われて生まれてきたことを感じていたと思います。最後に担当職員が「自分を大切にしよう。そして、自分と同じように大切にされて生まれてきた友だちも大切にしよう」と締めくくりました。

【1年生】世界の国を知ろう~インドネシアの学習~

1年生は、1月15日(木)に生活科で「地球っ子プログラム」の学習としてインドネシアについて学びました。今回は、NPO法人篠山国際理解センターの方と講師の方に来ていただき、授業をしていただきました。

大きな世界地図を使ってインドネシアの場所を探し、日本よりも国が大きいことや、地域によって時差があることを知りました。また、日本とインドネシアの小学校の違いについても教えていただき、給食がなくお弁当を持ってきていることや、制服の色が国旗と同じであることなどに、子どもたちは驚いていました。「初めて知った!」「すごい!」といった声がたくさん聞かれ、楽しみながら外国の文化に親しむことができました。最後には「Pok Ame-Ame(ポックアメアメ)」という手遊びを行い、音楽に合わせて笑顔で活動する姿が見られました。

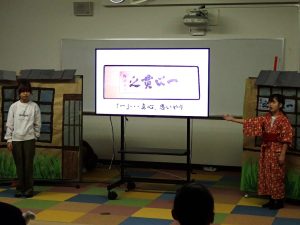

【4年生】鳳鳴高校で「青山忠誠」について発表!

4年生は、1月9日(金)に県立篠山鳳鳴高等学校で学習発表会で発表した「すごい人だぞ、青山忠誠!」を発表してきました。高校3年生の保育基礎を選択している生徒たち約20名が鑑賞してくれました。緊張しながらも張り切っている姿、衝立の裏の楽屋で互いに協力し合っている姿は何とも頼もしく、4年生21名の「伝えたい」という想いが集結した発表でした。本当に素晴らしかったです。発表のあと、高校生と意見交換する時間がありました。高校生からは、「声がよく出ていた。」「演出が素晴らしかった。」「道具が上手にできていた。」「演出がよかった。」「青山忠誠についてここまで詳しく知らなかった。勉強になった。」などの感想をいただきました。また、「校外学習では、どのようなところに行ったのか?」「大変だったところは?」などと質問がありました。お互いのコミュニケーションが図れた後、高校生とはお別れとなりました。その後、西田校長先生の取り計らいで、校長室に入れてもらい、「福沢諭吉が儒学者の芳野金陵にあてた書」(拓本)や「之貫以一」の額(実物)を見せていただきました。ドキドキしながらも教室では味わえない大変貴重な学習ができました。鳳鳴高校の皆様、ありがとうございました。練習時間のない中、4年生たちはとてもよく頑張りました。保護者の皆様、冬休み中の練習にご協力いただきありがとうございました。

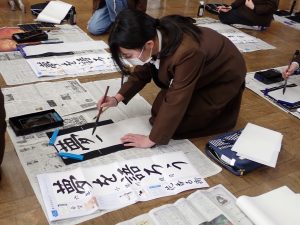

【全校生】校内書き初め大会

1月8日(木)に校内書き初め大会を行いました。「書き初め」は、新年に初めて毛筆等で文字を書く日本の伝統行事の1つでその年の抱負や目標を書き記し、字の上達や一年の健康・成長を願うものです。1・2年生はフェルトペン、3~6年生は毛筆で書きました。少し緊張しながら真剣なまなざしで筆やフェルトペンを運ぶ子どもたちの姿は、素晴らしいです。また1つ、城南っ子の成長を見ることができました。課題の字は、1年「なかよくあそぶ」2年「何にでもチャレンジ」3年「明るい心」4年「春を待つ」5年「強い決意」6年「夢を語ろう」です。

2学期終了、ありがとうございました。

12月24日(水)に幼稚園、小学校ともに2学期終業式を行いました。校園長の話では、画像を見ながら2学期の行事や、各学年の学習を振り返りをしました。そして、冬休みには、大晦日や正月など昔から続く日本の伝統文化や正月の遊びにふれてほしいことなど伝えました。小学校では、その後、担当教員から冬休みの過ごし方についてクイズ形式で話がありました。「規則正しい生活をしよう!」「夕方の5時には家にいよう!」「インターネットはルールを守って使おう!」「家の仕事をしよう!」等です。最後には「3学期には元気に登校しよう!」と締めくくりました。保護者の皆様におかれては、学校園から配布している「冬休みを迎えるにあたって」、「ふゆやすみのくらし」(小学校)、各組や学年で発行している通信等をご覧いただき、有意義な冬休みとなりますようご協力をお願いいたします。2学期間、本当にありがとうございました。

地域の皆様、子どもたちは、運動会、学習発表会、各学年の校外学習等、様々な行事を終えるたびに大きく成長しています。登下校の見守りを含め、平素から様々な場面でお力添えをいただいておりますことに感謝いたします。3学期は、1月7日(水)から始まります。引き続き、本校園の教育活動にお力添えをよろしくお願いいたします。